トップページ > ユーザー別で探す > 一般・患者の方へ > それぞれの肝臓病について > 非アルコール性脂肪性肝疾患

トップページ > カテゴリー別で探す > 病気についての情報 > それぞれの肝臓病について > 非アルコール性脂肪性肝疾患

非アルコール性脂肪性肝疾患

掲載日:2016年7月12日/ 改訂日:2024年6月25日

1. はじめに

肝臓の病気というと、一般にB型肝炎ウイルスやC型肝炎ウイルスなどの肝炎ウイルスによるウイルス性肝炎やお酒の飲み過ぎによるアルコール性肝障害などを考えますが、最近、それらに関係なく発症する肝臓病として、非アルコール性脂肪性肝疾患(Nonalcoholic fatty liver disease、それぞれの頭文字を取ってNAFLD、ナッフルドやナッフルディーと呼ばれています)や非アルコール性脂肪肝炎(Nonalcoholic steatohepatitis、それぞれの頭文字を取ってNASH、ナッシュと呼ばれています)が注目されています。それらは、進行すると肝硬変や肝がんになる恐れがあります。2023年に欧米の学会や日本肝臓学会で、NAFLDやNASHの病名を「MASLD」「MASH」に変更することが合意されました。これはNAFLDやNASHに含まれる「fatty」や「alcoholic」という言葉が、英語圏では肥満の方を揶揄したり、アルコール依存を連想したりする言葉であることから、患者さんに「スティグマ」を負わせるという考えが発端となりました。「スティグマ」は「負の烙印」という意味で、病気を患うことによって恥や屈辱といった負の感情を抱え、家族や周囲の人、医療者にも相談がしにくい状況を作り出し、延いては受検や受診の機会を失うことに繋がります。またスティグマは患者さんへの差別・偏見の温床にもなりえます。MASLDはMetabolic dysfunction-Associated Steatotic Liver Diseaseの頭文字をとっており、日本語訳は現在、関係各機関で検討されておりますが、肥満や糖尿病、脂質異常症などの代謝機能の異常に関連した脂肪肝という意味です。MASHはMetabolic dysfunction-Associated SteatoHepatitisの頭文字をとっており、MASLDの中でも肝炎を発症した進行性の状態を指します。MASLDやMASHは、後述するアルコール摂取量の基準と、肥満や糖代謝異常、高血圧、脂質異常症のいずれか一つ以上を合併する脂肪肝で診断されます。今後、NAFLDはMASLDに、NASHはMASHに置き換わっていくと考えられますが、現時点で日本語での病名が決定していないことから、本稿では従来のNAFLD、NASHを用いて説明します。

2. 増えている非アルコール性脂肪肝炎

「脂肪肝」という言葉は多くの方に知られているでしょう。その脂肪肝は原因によって分類されており、ひとつはお酒の飲み過ぎによる脂肪肝で、アルコール性脂肪肝と呼ばれます。2020年に日本消化器病学会と日本肝臓学会が編集して発刊されたNAFLD/NASH診療ガイドライン2020に記載されている内容を参考にすると、肝臓を構成する肝細胞(かんさいぼう)の5%以上の細胞の中に脂肪が溜まっている状態を脂肪肝というとされています。また、飲酒が原因なのか、そうでないかは、お酒に含まれるアルコールの量によって区別されており、飲酒を原因としない脂肪肝、つまり「非アルコール性」である定義は、飲むお酒に含まれるアルコールであるエタノール(エチルアルコール)に換算して1日あたり男性で30グラム以下、女性で20グラム以下の飲酒に留まっていることとされています。

一般的なアルコール飲料で考えると以下のようになります。

計算式:アルコール飲料の摂取量(mL)✕0.05(エタノール濃度)✕0.8(エタノールの比重)=エタノール摂取量

例1)缶ビール(エタノール濃度5%)であれば、350mL缶を2本飲むと約28グラム、500mL缶を1本飲むと20グラムのエタノールに相当

例2)日本酒(エタノール濃度15%)であれば、180mLつまり1合で約22グラムのエタノールに相当

例3)ワイン(エタノール濃度12%)であれば、グラス2杯程度を180mL程度とすると約17グラムのエタノールに相当

例4)焼酎(エタノール濃度25%)であれば、180mLつまり1合で約36グラムのエタノールに相当

また最近では、エタノール10グラムを1ドリンクという単位で考え、1日あたり2ドリンクまでは適正飲酒、また1日6ドリンク以上の飲酒は心身の健康に影響を及ぼす摂取量とされています。過度な飲酒による肝障害については別項で解説がされていますので、ご覧ください。

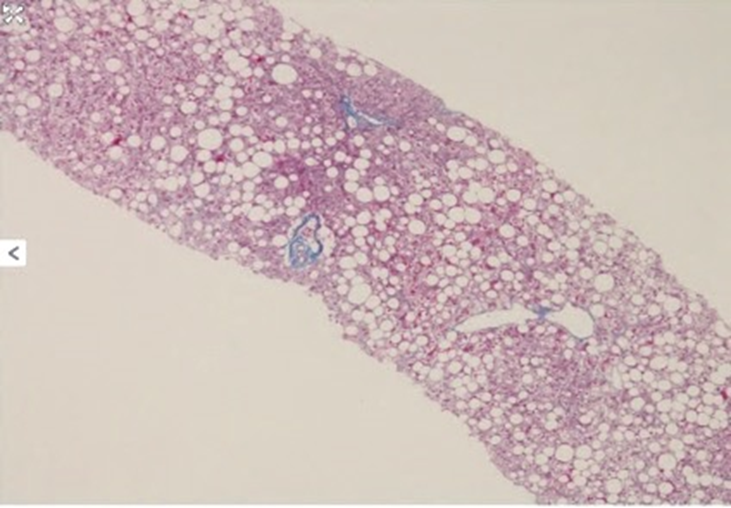

さて、本題に戻ります。非アルコール性の脂肪肝の原因としては、食生活や運動といった生活習慣の乱れや内臓肥満、ストレス、昼夜逆転の仕事などが原因で脂肪肝となります。顕微鏡で肝臓の細胞を見ると、肝細胞のなかに油の粒がパンパンに溜まっているのを確認できます(図1)。「わたしは食事でも油物はほとんど食べないのにどうして肝臓に脂肪が溜まるの?」とご質問を頂戴することがあります。油物をたくさん食べていなくとも、糖分(砂糖や果糖)や炭水化物でも必要以上を摂取すると、それらを構成する糖質は中性脂肪に形を変えて肝細胞の中に蓄えられますので脂肪肝は発症します。

-

弱拡大

線維を染める染色では,線維(青色)はほとんど見られません。

線維を染める染色では,線維(青色)はほとんど見られません。 -

強拡大

肝細胞の中に油の粒がつまっています(白い丸いところ)。これが脂肪肝です。

肝細胞の中に油の粒がつまっています(白い丸いところ)。これが脂肪肝です。

図1 非アルコール性脂肪肝性肝疾患(NAFLD)の顕微鏡写真

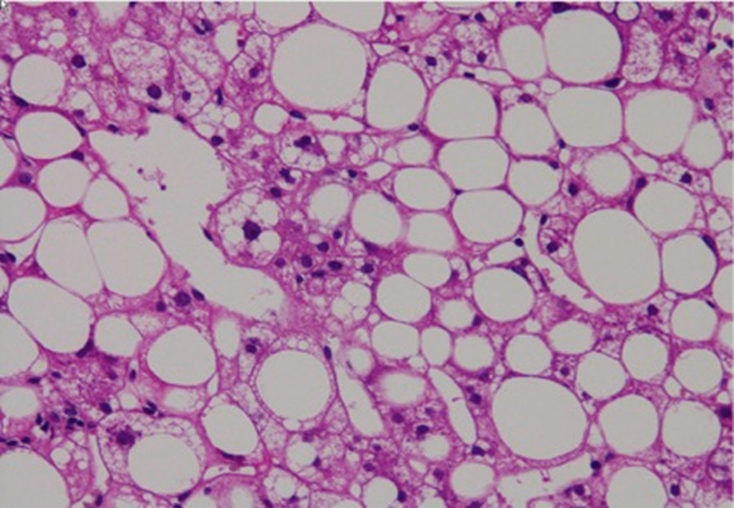

この段階ではまだ肝臓の細胞の多くは壊れていません。しかし、NAFLDを放置すると、だんだん肝臓の中の環境が悪くなり、一部のひとでは肝細胞が風船のように腫れて弱ってしまい、やがてそれらの細胞は壊れてしまいます(肝細胞の風船化と言います)。その働かなくなった肝細胞を片付けるために肝臓で白血球の仲間が集まり、その結果が炎症として「肝炎」が起きてしまいます。それが長い時間続けば、肝臓は炎症による破壊とその後の修復を繰り返すことによって、肝臓が硬くなる、線維化という現象が起きます。これが、非アルコール性脂肪肝炎(NASH)です(図2)。NAFLDの中でも肝硬変や肝がんに進行するリスクが高い状態がNASHであると考えられています。

-

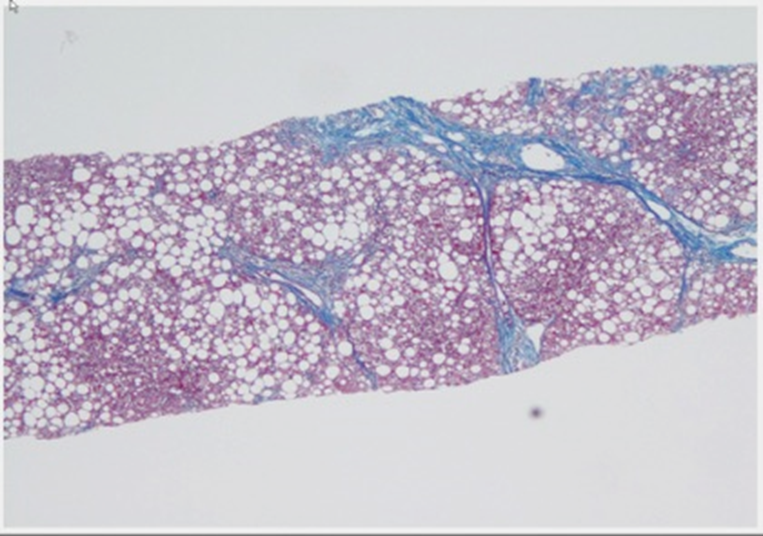

弱拡大

線維を染める染色では,線維(青色)が網目状に見えます.肝臓が硬くなっている所見です.

線維を染める染色では,線維(青色)が網目状に見えます.肝臓が硬くなっている所見です. -

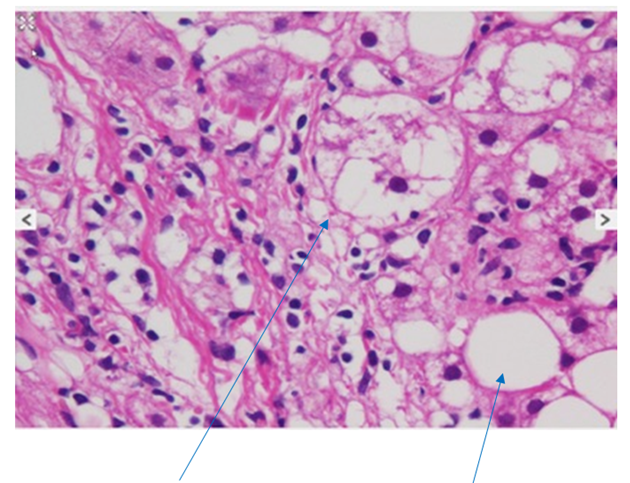

強拡大

画面中央の肝細胞は膨れて、中にもやもやしたものが見えます(風船化)。

画面中央の肝細胞は膨れて、中にもやもやしたものが見えます(風船化)。

一方、画面右下は脂肪化で、油の粒が溜まっている像です。

図2 非アルコール性脂肪肝炎(NASH)の顕微鏡像

現在、国内での正確な患者数はわかっていませんが、健診や人間ドックを受ける人でNAFLDに罹患している人が約25%であることから、推定で2000万人前後の潜在患者がいると考えられています。NASHに進行するのはそのうちの約25%と推定されています。肝がんの成因として、B型肝炎やC型肝炎が原因ではない、いわゆる非B非Cの肝がんの頻度が全国的に確実に増え続けていますが、その成因としてNAFLDが注目されています。

3. 生活習慣病と深い関係の非アルコール性脂肪性肝疾患

NAFLDの原因のほとんどは、生活習慣の乱れやストレス、運動不足など、メタボリックシンドドロームの原因と似ています。肝臓が生活習慣の乱れで被害を被って、悲鳴をあげている状態です。内臓脂肪組織は余分な栄養を脂肪として蓄えるために存在し、人体最大の内分泌臓器とも言われています。ひとたび脂肪が溜まりすぎて内臓肥満の状態になると、余計な脂肪酸や全身に炎症を起こすと考えられている悪玉ホルモン(TNF-αやインターロイキン6などの炎症を起こすサイトカイン)を分泌します。この悪玉ホルモンが過剰に肝臓へ流れ込むことによって、肝臓でも炎症や不純物の処理が追いつかない状態になり、それを処理するため酸化ストレスという肝臓の環境が悪化した状態が発生し、さらに炎症が強くなっていきます。内臓肥満は肝臓だけではなく全身に影響を与えており、例えば心筋梗塞や脳梗塞等といった病気の原因である動脈硬化の進行を早めたり、糖尿病やそれらの合併症の悪化に影響を与えたりすることも分かっています。また大腸がん、膵臓がん、子宮がんの発生にも影響を及ぼしていることが分かっています。実際にNAFLD患者さんの死因として、肝硬変や肝臓がんに加えて、心筋梗塞や脳卒中などの心血管疾患や、肝臓以外のがんが多いことが分かっています。

さらに、NAFLDの発症や悪化には体質(遺伝的な原因)や腸内細菌など、肥満や生活習慣以外の要因も影響することが明らかになってきました。したがって、肥満ではないのに、NAFLDであるひとも決して少なくはありません。日本では、NAFLD患者さんの約20%が非肥満であると推定されています。PNPLA3という遺伝子は、肝臓の細胞の中の、脂肪を処理する機能において重要な働きをしています。PNPLA3の働きが弱い遺伝子型を持つ人の割合は、日本人では比較的高く、30%前後と推定されています。日本人における非肥満のNAFLD患者さんの割合が高く、またNAFLDの患者さんの死因として、欧米よりも肝硬変や肝臓がんが多い理由の一つと考えられています。

4. 肝がんになる危険性も

前述の通り、NAFLDからNASHを発症し、肝臓の細胞が長い時間壊れ続け、進行すると次第に線維化を起こし肝臓はだんだん硬くなっていきます。さらにこれを放置すると、10年後には10~20%が肝硬変になり、肝硬変にまで進行すると年率で数%に肝がんが発生すると言われています。また肝硬変まで進行していなくても肝がんが発症してしまうこともあります。またNAFLDは、糖尿病や高血圧症、脂質異常症等といった生活習慣病や脳梗塞や心筋梗塞の原因と言える動脈硬化とも密接に関係しています。特に糖尿病はNAFLDやNASHからの肝臓がん発症のリスクも高めます。脂肪肝にならないように予防すること、脂肪肝かどうかきちんと検査を受けて確かめること、脂肪肝と言われたら放置しないで検査や治療を受けることが大切です。

5. 検査で早期発見を

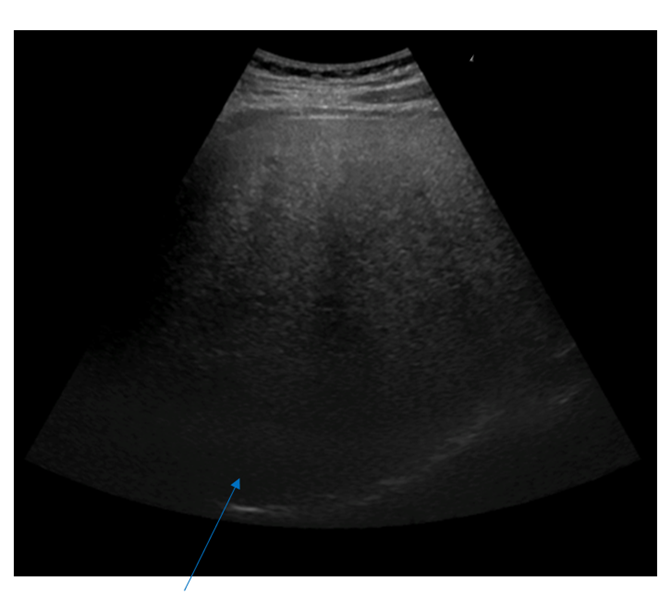

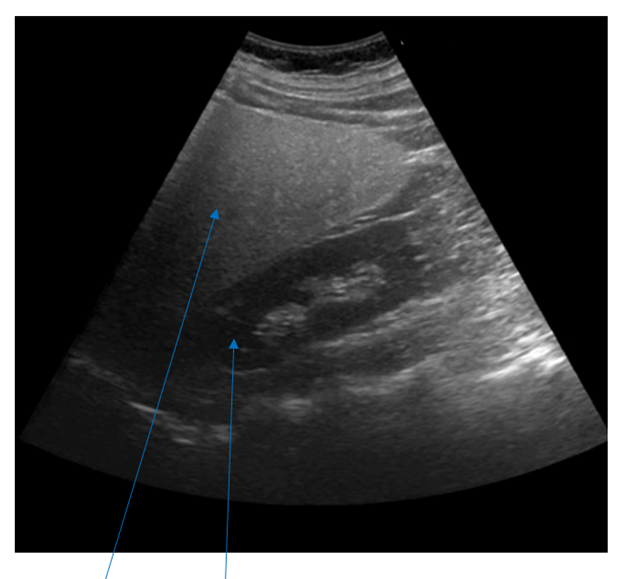

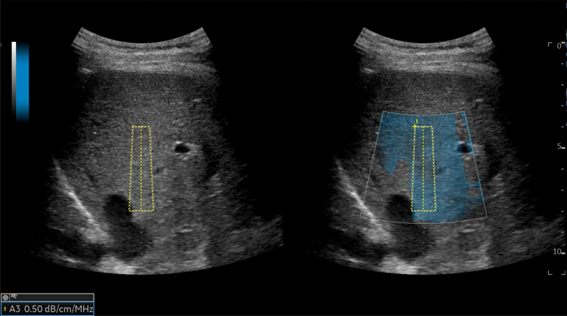

肝臓は沈黙の臓器と言われている通り、他の肝臓病と同様にNAFLDもほとんど自覚症状はありません。また現在のところ通常の血液検査ではNAFLDを確実に診断する検査項目はありません。肝機能検査で代表的なALT (GPT)値が低くてもNAFLDで、時には肝硬変やそれに近い状態の場合があり、逆に数値が高くても病状が進行していない人もいます。健康診断で肝機能の数字が高くないからといって、NAFLDではないとは限りません。肥満や肥満傾向がある人、高血圧、脂質異常症(悪玉コレステロールや中性脂肪が高い方)、糖尿病、高尿酸血症などの生活習慣病やそのリスクがある人は、必ず脂肪肝の有無を、腹部超音波検査(腹部エコー検査)で行いましょう。腹部エコーでは正常の肝臓と比べて肝臓に脂肪が溜まると肝臓は白く輝いて見えます。また画像の奥が見えにくくなり、となりの臓器である腎臓と比べて肝臓はより白く見えます(図3)。また最近の腹部エコーの装置には、その肝臓の脂肪化の程度を数値で示す機能を備えた装置も出てきており、現在、日常診療の場でも使われるようになってきました(図4)。保険適応となっている検査もあり、脂肪肝と言われた方や気になっている方は是非、主治医の先生にご相談ください。

-

肝臓は白くなり(輝度上昇)、奥(画面下方)に行くにつれて見えにくくなっています(深部減衰)。

肝臓は白くなり(輝度上昇)、奥(画面下方)に行くにつれて見えにくくなっています(深部減衰)。 -

肝臓(画面左上)は腎臓(画面中央)の外側の部分(腎皮質)よりも白く見えます(肝腎コントラスト陽性)。

肝臓(画面左上)は腎臓(画面中央)の外側の部分(腎皮質)よりも白く見えます(肝腎コントラスト陽性)。

図3 腹部超音波検査(腹部エコー)による脂肪肝の所見

図4 腹部超音波検査(腹部エコー)による脂肪肝の数値測定

脂肪肝では肝臓の奥に行くほど超音波が到達しにくくなる現象を利用して、脂肪肝の程度が数値化されます。

腹部エコー検査をすぐに受けることができない人は、自分のおへそあたりの腹囲(ウエスト周囲長)を測ってみましょう。男性ではウエストが85センチ以上、女性は95センチ以上の場合、脂肪肝を持っている人が半数以上となります。また20歳の時の体重から10kg以上増えているという方も要注意です。ウエスト、BMI(身長と体重から計算できます)、血液検査の中性脂肪値、γ―GTP(ガンマジーディーピー)から、ファッティーリバーインデックス(FLI)を調べることで、腹部エコー検査に匹敵する精度で脂肪肝を推測することができます。ウエストや体重変化、FLIの値で、自分が脂肪肝かもしれないという方は、必ず腹部エコー検査を受けるようにしましょう。

6. 肝臓の線維化を知ろう

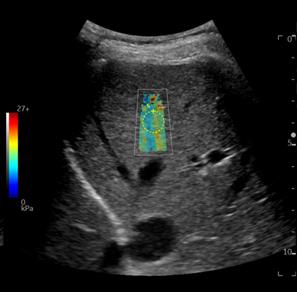

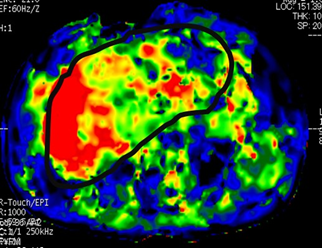

NAFLDの確定診断や、NASHに進行しているかどうかの診断、肝臓の線維化の程度の診断には、肝生検による組織診断が必要になります。しかし肝生検は臓器を専用の針で刺して、組織を一部採取する検査ですので、基本的に1~2泊の入院が必要です。検査に伴う偶発症もゼロではありません。肝生検でわかる情報の中で、肝臓の線維化の程度はNAFLD患者さんにとっての肝がん発症や肝硬変に伴う様々な症状の発症リスクを推定し、患者さんのその後の検査方法や通院・検査の間隔を決定するのにとても大切な情報です。侵襲を少なくして肝臓の線維化を測定する様々な検査法が近年、研究・開発されています。2020年に改定された日本消化器病学会・日本肝臓学会のNAFLD/NASH診療ガイドラインでは、かかりつけの医師、肝臓専門医ともにFIB-4インデックスを使用して肝線維化を予測することが推奨されました。FIB-4インデックスは年齢、AST、ALT、血小板の値から計算されるもので、もともとはC型慢性肝炎の肝線維化を予測するために開発されました。その後、NAFLDでも有用性が確認され、肝生検との比較を含む多数の研究が発表されました。FIB-4インデックスは、日本肝臓学会のウェブページ等で計算することができます。FIB-4インデックスは1.3未満であれば肝臓の線維化が重度である可能性は極めて低く、逆に1.3以上であれば追加して検査を受ける必要があります。血液検査ではヒアルロン酸やIV型コラーゲン7S、Mac-2 結合蛋白糖鎖修飾異性体(M2BPGi)やオートタキシンなどの、いわゆる「肝線維化マーカー」を測定します。ELF(Enhanced Liver Fibrosis)スコアは、3つの線維化マーカー値を組み合わせて算出される検査値で、欧米のガイドラインではFIB-4 indexが1.3以上であれば測定が推奨されており、2024年から本邦でも保険適応で測定することが可能となりました。またNAFLDやNASHの肝臓の炎症を血液検査で調べることができるCK-18(サイトケラチン18)も保険で測定することができるようになりました。また肝臓の硬さを測定する「肝硬度計(エラストグラフィ)」の進歩は目覚ましく、肝生検に匹敵する診断能を発揮します。超音波の技術を応用した機器やMRIを用いたエラストグラフィによる検査(図5)は保険診療で検査を受けることが可能な場合があり、主治医や肝臓専門医にご相談ください。

腹部超音波検査で行われるエラストグラフィの画像です。肝臓の固い部分(線維化が進行している部分)は赤く表示されます。

MRIを用いたエラストグラフィの画像です。黒線枠が肝臓で、肝臓内部の固い部分(線維化が進行している部分)が赤く表示されており、肝硬変の状態です。

図5 エラストグラフィによる肝の硬度測定・線維化予測

7. 非アルコール性脂肪性肝疾患と生活習慣病の関係は?

7-1. 血糖値の異常や2型糖尿病と非アルコール性脂肪性肝疾患

NAFLDは血糖値の異常(耐糖能異常といいます)や2型糖尿病と強い関連があります。本邦では人間ドックで空腹時の血糖が110 mg/dL以上の受診者のおよそ半数が、さらに空腹時血糖が126 mg/dL以上の受診者の68%がNAFLDを有していたと報告されています。また肝生検で診断されたNAFLDの1,365例の調査で2型糖尿病の有病率は47.3%で、さらに2型糖尿病患者は肝線維化が進行したNAFLDであるリスクが2型糖尿病でない患者と比べて2.4倍高いと報告されています。最近の研究では、2型糖尿病患者さんで、ヘモグロビンA1cが7%以上の期間が長いと、肝がんの発症リスクや肝硬変への進行リスクが上昇することが分かっています。

7-2. 脂質異常症と非アルコール性脂肪性肝疾患

高コレステロール血症、高LDLコレステロール血症、低HDLコレステロール血症、高中性脂肪血症などを総じて脂質異常症と言いますが、脂質異常症はNAFLDやNASHの有病率を上昇させることが知られています。NAFLDにおける脂質異常症の合併頻度は、約50%と報告されています。人間ドックを対象とした過去の報告では、高LDLコレステロール血症を有する受診者の38.5%がNAFLDを合併し(正常者では26.4%)、低HDLコレステロール血症を有する受診者の61.7%(正常者では27.3%)、高中性脂肪血症を有する受診者の59.5%(正常者では22.8%)がNAFLDを合併していると報告されています。

7-3. 高血圧と非アルコール性脂肪性肝疾患

NAFLDにおける高血圧症の合併頻度は、約30~50%です。NAFLDは動脈硬化や心臓病のリスクであるとも報告されています。逆に高血圧症はNAFLD発症のリスクであると報告されており、高血圧症とNAFLDには強い関連性があると考えられていますが、そのメカニズムははっきりしていません。高血圧症が非NAFLDやNASHの発症や病態にどのように影響を及ぼしているのかは、現在、多くの研究が進められています。

いずれの生活習慣病も動脈硬化に強い影響を及ぼす代表的な疾患であり、NAFLDと動脈硬化の関連が密接であるとも言えます。そこで、前述の新しい診療ガイドラインでは、NAFLDであることが判明した場合は、やがて心筋梗塞や脳梗塞に進んでしまうことさえある動脈硬化が知らないうち進んでいることがあることにも気を配ることが大切であると強調されています。心電図検査や頸動脈エコー検査などが行われることがあります。過去に心筋梗塞や心不全、脳卒中を発症された方は、循環器内科や神経内科などへの通院を勝手に中断してはいけません。また、それら動脈硬化が関連する病気の他にも、肝がん以外の他のがんの発症も増え、さまざまな病気のリスクが高くなることも明らかになってきていますので、NAFLDと診断された場合には、多くの病気が起こってくることへの配慮も重要と言えます。

8. 非アルコール性脂肪性肝疾患の治療法は?

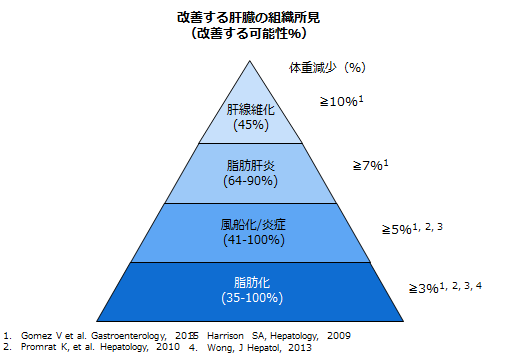

生活習慣病を発端とする肝臓病であるので、まずは食習慣や運動、睡眠など生活習慣を改善することが大切です。食事は3食バランスよく、一日の総摂取カロリーを適正に保つことが有効です。極端な炭水化物制限食や脂肪制限食などの効果は分かっていません。また、重度の肥満には肥満手術が必要な場合もあります。肥満の方は、食事運動療法で7%痩せれば、NASHが改善するという科学的な根拠があります。7%の減量を目指して食事運動療法を継続することは大切です。また10%の減量で、肝臓の線維化も改善すると報告されています(図6)。食事療法に関しては、管理栄養士による、あなたに見合った指導を受け、半年から1年かけてのゆっくりとしたペースでよいので、7~10%の減量をお勧めします。一方で、肥満が無い方(日本人ではBMIが25未満の方)や高齢の方は、一律に7~10%の減量を目指すのではなく、個別に目標設定をする必要があります。体重の超過がなくとも、体脂肪率が高い方、筋肉量が少ない方、どちらも正常範囲の方など様々です。主治医や管理栄養士と相談しながら、適切な体重管理を行いましょう。

図6 体重減少で肝臓の病理所見も改善する

NAFLDやNASHそのものへの治療薬は、肝臓の炎症や線維化を抑える薬、体重減少を促す薬、脂肪肝が進行しやすい体質を改善する薬など、我が国をはじめ世界中で現在開発が進められていますが、現時点では保険適用として承認されたお薬はありません。現在、日常の医療で使用されている糖尿病や脂質異常症、高血圧症に対する治療薬の中には、副次的な効果として、NASHの肝臓の脂肪化や炎症を軽くする、肝臓を硬くしている線維化の進行を抑えるといった効果が期待されているものがあります。また体重減少効果がある薬もあります。糖尿病治療薬であるGLP-1受容体作動薬はこれに該当し、現在NASHを対象とした治験が全世界で進行中です。また米国の2型糖尿病治療ガイドラインでは、肝臓の線維化があるNASHに対してのGLP-1受容体作動薬の使用が推奨されています。また糖尿病治療薬であるピオグリタゾンや、SGLT2阻害薬にもNASHに対しての効果が確認されております。糖尿病や脂質異常症、高血圧症等の併存疾患をお持ちの方は、これらの併存疾患の治療の副次効果としてのNASHへの効果が期待され、使用されることがあります。しかしそれらはNASH治療としての保険適用はありません。また、NAFLDやNASHを含めたすべての生活習慣病は、生活習慣の改善や肥満の是正が最も重要であることを強調させていただきます。

9. 実は気軽にできる治療法とは?

多くのひとが実践できる治療法としては、食事運動療法が効果的です。運動は1週間に150分以上が望ましいとされています。1日5分でも10分でもよいので、体を余計に動かすことです。筋肉は第2の肝臓と言われ、筋肉が増えると代謝がよくなります。特に糖代謝においては、全身の糖質の約7割は骨格筋で消費されると考えられおり、運動で骨格筋を増やすことはNAFLDの改善につながります。運動は、軽く汗をかく程度の有酸素運動がよいと言われていますが、レジスタンス運動と言って、じっくり筋肉を鍛える運動(スクワットやもも上げなどの「筋トレ」)も効果があると言われています。腰や膝が痛いひとは、椅子に座って上半身だけの体操でも効果があります。食事は、過剰な糖質や脂肪分の摂取を控えましょう。ジュースや清涼飲料水のとりすぎはもちろん、ビタミンの摂取に良いと思ってついつい食べ過ぎてしまう果物も果糖の過剰摂取につながりますので注意します。一方では、緑黄色野菜はビタミンやミネラルの摂取のためにたくさん食べるようにしたいものです。また食物繊維も十分に摂るように心がけましょう。食物繊維は、満腹感を助け、トータルの食事カロリー摂取量を減らすだけでなく、摂取した糖質の腸管からの吸収を緩やかにする働きがあり、肝臓への負担を減らしますのでオススメです。詳しくは、ご自分の生活スタイルに見合った食事や運動について、保健師や管理栄養士などと相談しながら、適度な運動やバランスの取れた食事を心がけます。例えば肥満がある方は、毎月500gでも1kgずつでも落としながら、最終的には現在の体重を7~10%落とすことを目指して、運動などで活動量を増やし、食事の量・バランスを見直します。そして最も大切なことは、それらを半年から1年かけてゆっくり行い、そして継続することです。そのためにも、定期的に担当医や保健師、管理栄養士に相談しながら、目標を少しずつ達成していくようにしましょう。なお、肝炎情報センターのホームページには、比較的に簡単に取り組める「肝炎体操」が紹介されていますので、ご参考になれば幸いです。

関連リンク

- NAFLD/NASH 患者さんとご家族のためのガイド2023(外部サイトにリンクします)

- 肝硬変患者さんとご家族のためのガイド2023(外部サイトにリンクします)